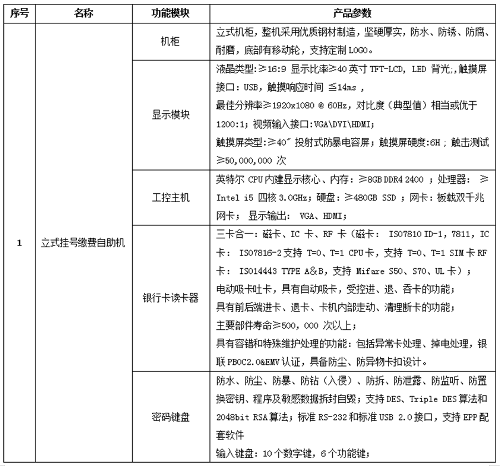

儿童期也能得骨质疏松,日常需这样做

骨质疏松不是老年人的专属,儿童、青少年也能得,10月20日是“世界骨质疏松日”,长春市儿童医院儿保科主任李亚提醒家长们,关注儿童、青少年骨质疏松,关爱儿童、青少年的健康。

符合2个条件可诊断为骨质疏松

儿童骨质疏松症是一种多因素致病的骨骼疾病,常见症状有乏力、骨痛、脆弱性骨折、骨畸形以及骨矿物质密度和骨强度明显下降。

李亚介绍,儿童骨质疏松症的诊断要点为:

1.临床显著骨折史:包括10岁内各年龄有2处及以上的长骨骨折,或到19岁期间的任何年龄有3处及以上的长骨骨折;

2.骨密度的Z值<-2.0:在生长发育期获得的骨量,对儿童终生的骨骼健康都非常重要,如果在生长期骨量的累积不足,会引起骨量下降及骨质疏松症。

儿童骨质疏松的分类

1.儿童原发性骨质疏松症

相对少见,为遗传性疾病,由基因突变所致,如常见疾病:成骨不全、纤维性结构不良、特发性青少年骨质疏松症等。此类疾病骨质疏松症发病早,临床表现轻重不一,通常伴有生长发育迟滞和骨骼畸形。

2.儿童继发性骨质疏松症

营养性骨质疏松症:骨骼生长需要充足的能量和矿物质,当营养物质不足时,机体不能进行正常的骨矿化,导致骨密度下降。蛋白质缺乏:使肠道钙、磷吸收减少,骨钙化不足。钙缺乏:机体缺钙可引起骨钙溶解,导致骨量丢失。维生素D缺乏:骨钙溶解、释出;钙、磷代谢失调导致骨矿化不足。维生素K缺乏:影响骨钙素的羧化,导致骨量丢失加速。营养不良:在机体发育时期,骨密度与体重呈正相关,营养不良及低体重可导致骨量降低。

废用性骨质疏松症:机械负重和肌肉收缩对骨量维持具有重要作用。因机体长期制动,瘫痪儿童骨骼负重缺乏和肌肉收缩减少,机体出现骨量丢失。若尽早进行康复锻炼及药物干预,废用性骨量丢失可得到恢复。

激素相关性骨质疏松症:性激素对青春期骨量的累积具有决定性作用,通过抑制破骨细胞的分化、促进1,25-(OH)2D3产生及钙吸收,抑制骨吸收,促进蛋白合成,促进骨基质合成等作用,增强骨骼强度。性腺功能低下的患儿,体内雌、雄激素分泌不足,易导致低骨密度及骨质疏松症的发生。另外,甲状腺激素对维持机体骨密度及骨矿化过程具有十分重要的作用。

药物性骨质疏松症:糖皮质激素诱导的骨质疏松症是最常见的继发性骨质疏松症。糖皮质激素治疗过程中以发生椎体压缩性骨折最常见。

儿童骨质疏松治疗

总体治疗包括运动和药物干预。

运动是儿童骨质疏松症预防及治疗的重要措施。儿童时期是骨骼发育的关键时期,在此时期进行适当的运动锻炼,不仅可以改善骨组织血液循环,增加钙磷沉积,促进骨塑建,还能增加骨和骺软骨骨板生长所需的压力和张力的刺激作用,促进骨骺软骨骨板的增长,加速骨生长。

治疗儿童骨质疏松症的最佳运动方式为负重运动,中等强度的运动对骨质疏松症的治疗效果最好。运动时间和频率并没有统一标准,一般以能够耐受、次日不感疲劳为度。以儿童耐受的运动方式、运动强度及运动时间和频率进行锻炼,才能改进低骨密度状态。

药物治疗通常先补充适量的钙和维生素D,部分严重骨质疏松症可选用抗骨吸收及骨转换抑制剂药物。钙剂是治疗骨质疏松症的理想药物。每日口服摄入的钙对于保持人体内环境稳定及促进骨重建和增长至关重要。

0~1岁婴儿,每日从母乳中吸收的钙大约225mg,而我国的推荐摄入量是400mg/d;对1~3岁、>3~6岁、>6~10岁、>10~14岁儿童每日推荐摄入量分别为600、800、800、1000mg/d;18岁以后为800mg/d。维生素D可增加肠道钙的吸收及利用、促进肾脏钙的重吸收、动员骨钙。

关注儿童骨质疏松,“儿医人”守护儿童健康成长,让孩子拥有健康未来!