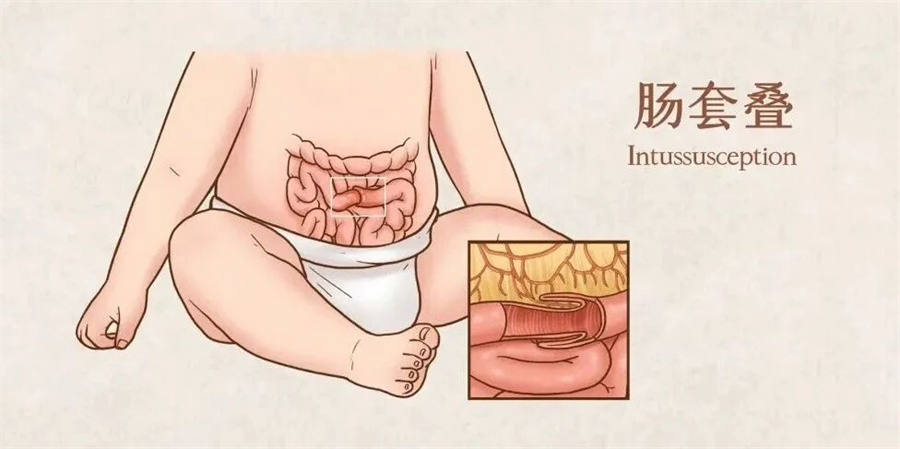

腹部包块、吐奶、果酱便……警惕小儿肠套叠

宝宝突然哭闹不止、脸色发白、蜷缩身体,喝奶后开始呕吐、排果酱颜色大便,这些症状很可能是急腹症——肠套叠的表现。肠套叠是怎么回事?其发病原因是什么?又该如何应对和预防?今天,请北京儿童医院集团医院·长春市儿童医院普外新生儿外科副主任护师李晶莹为宝爸宝妈们详细科普。

肠套叠高发人群

宝宝的肠道就像望远镜那样一节套进另一节。肠套叠是指一段肠管套入与其相连的肠腔内,并导致肠内容物通过受阻碍。肠道堵塞,血液循环就会出现障碍。肠套叠高发人群为三岁以下婴幼儿,尤其是4-10个月较胖的宝宝。

肠套叠发生的原因

肠套叠主要有原发性和继发性两种类型。原发性肠套叠常见于婴幼儿及儿童,病因尚不完全明确,可能与肠道发育不完善、病毒感染、饮食改变等因素有关。继发性肠套叠是由某些器质性病变继发引起,比如肠息肉、肿瘤等。这种类型肠套叠相对较少见,但病情可能更为严重。

肠套叠的症状

肠套叠的症状因患儿年龄和病情严重程度而异。在婴幼儿中,常见表现为突然出现不明原因哭闹,双腿蜷缩到腹部,随后安静。家长会误以为孩子病情好转,实际上危险持续存在。随后,宝宝出现反射性呕吐,早期呕吐物多为乳汁、乳块或食物残渣等胃内容物,后期可能会吐出胆汁。发病6-12小时可能排出暗红色黏液血便,类似果酱样。部分孩子右上腹部能摸到腊肠样包块,按压时孩子会非常抗拒并哭闹。孩子出现以上症状要马上就医。

肠套叠的处置

肠套叠病情凶险,超过24小时极可能引发肠坏死。家长在就医途中尽量让孩子保持侧卧位,防止呕吐的胃内容物呛入气道。同时尽可能记录好孩子每次哭闹的间隔时间,还有呕吐物的颜色、性状,这些信息都能够协助医生快速判断病情。一定不要强行喂食或喂水,更不可以随意使用止痛药掩盖症状。

肠套叠的确诊医生通常会通过病史询问、体格检查、B型超声检查等方法来明确诊断。其中,B型超声检查是最常用且无创的诊断手段。在超声图像上,肠套叠呈现为“同心圆征”或“套筒征”,为医生的诊断提供了重要依据。

肠套叠的治疗

肠套叠的治疗方法取决于病情的严重程度和患儿的年龄。对于早期发现的肠套叠,非手术治疗是首选,如空气灌肠、钡剂灌肠或者水灌肠等,这些方法可以帮助肠管复位,避免手术风险。如果套叠的肠管不能复位或已经出现了肠坏死等严重情况,则需要进行手术治疗。

肠套叠的预防

首先,在给宝宝添加辅食时要循序渐进、科学喂养,避免突然改变饮食。其次,在关注气候变化的同时,要预防呼吸道感染和肠道感染。最后,要注意卫生,防范肠蛔虫症等可能导致肠蠕动紊乱的因素。

肠套叠的治疗后

观察在保守治疗小儿肠套叠的情况下,空气灌肠(水灌肠)复位后有2%-4%的复发率,因此,家长应密切观察孩子有没有间断性哭闹、腹痛等类似肠套叠的症状,如果有以上情况应即刻复诊。在手术治疗肠套叠的情况下,患儿需在术后6小时禁食禁水。正常排气后,经医生允许可以尝试从米汤、稀粥逐渐过渡到正常饮食。不可以进食牛奶、豆浆等容易引起肠胀气的食物。术后初期要避免油腻、高糖饮食。腹部保暖也是关键因素,避免腹部受凉引起肠痉挛。换尿布动作要轻柔。术后两周内不要让孩子剧烈跑跳,准备一些安抚玩具以分散注意力,减少哭闹时间,不要带孩子去公共场所,避免交叉感染。

了解了关于肠套叠的科普知识后,家长们是不是对肠套叠有了足够的重视意识?也希望家长们能够早期预防、及时判断这一疾病的发生和发展,为下一步治疗争取宝贵的救治时间,让我们家、院携手,共护儿童健康!

编辑:王凤娜

初审:吴 鹏

复审:王启明

终审:齐 红