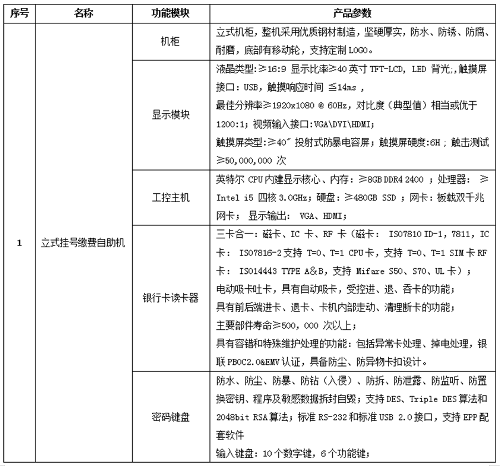

频繁“打嗝”,竟是抽动症!

近半年来,6岁男孩斌斌(化名)总是不自主发出类似“打嗝”的声音。试了很多方法,斌斌“打嗝”的问题仍没解决。医生排除其消化系统疾病后,给出建议:“去心理科看看吧”。“打嗝”为什么要看心理科?带着疑惑,妈妈带斌斌来到长春市儿童医院就诊,发育行为、心理科主任张晓敏经过检查、评估,确诊斌斌为:抽动障碍。

这4个因素或是病因

觉察到斌斌妈妈的疑惑后,张晓敏说,其实在心理科诊室,像斌斌这样的患儿比较多。抽动障碍的抽动是指突然、无目的、快速、刻板的肌肉收缩,分为运动抽动和发声抽动,临床表现多种多样。目前,抽动障碍的病因尚不明确。有研究表明,抽动障碍与遗传、神经生物学、免疫、环境等因素有关。从遗传因素来看,如果双胞胎中有一人患抽动障碍,则另一人患此病几率更大;从神经生物学因素看,脑细胞、神经递质功能紊乱也会引起抽动障碍。

发声抽动影响更大

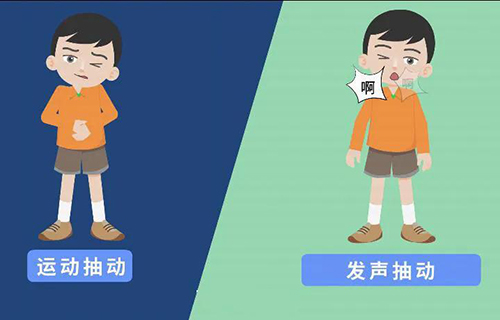

运动抽动主要表现:头面部、肩颈部、躯干、四肢肌肉不自主地抽动,如点头、眨眼、张嘴、耸肩、转圈、踢腿、鼓肚子等。发声抽动以发出异常声音为主要表现,斌斌的患病类型就属于发声抽动障碍。相比运动抽动而言,发声抽动对儿童日后的学习、社交等方面的影响更大。

男孩患抽动障碍比女孩多

抽动障碍是一种慢性神经发育性障碍疾病。张晓敏说,以往,8-12岁为抽动障碍的患病高峰年龄。目前,抽动障碍出现低龄化趋势,就诊的患者中学龄前儿童有所增加,而男孩抽动障碍患病率要高于女孩。

药物+心理行为治疗

斌斌现在情况怎么样了?张晓敏说,经过系统评估和药物治疗,烦扰斌斌的“打嗝”已得到明显缓解,从最初一个小时“打嗝”十几次,逐渐减少至一天偶尔出现几次。目前,斌斌仍在巩固治疗中。 “抽动障碍的治疗是长期的,患儿及家长要谨遵医嘱,全力配合医生。另外,还需配合心理行为治疗、改善教养方式,控制不良环境因素对疾病造成的负面影响。”张晓敏建议,已确诊的抽动障碍患儿,家长应保持其生活规律平稳、合理饮食、增加户外运动、提高免疫力,如实告知周围人,增加大家对抽动障碍患儿的理解和包容。